皆さま、おはようございます。インターネット写真販売のふぉとすてっぷ、代表の嶋です。

一時期、よく「KY」という言葉を聞きました。「空気読めない奴」という意味ですよね。子どもが使っていたりすると「子どものうちから空気を読んでどうするの?」と気楽に答えていたように思いますが、大人も子どもも空気を読まないと安全に過ごせない辛い世の中かもしれません。私もどちらかというと「KY」だと思っていますが、完璧な「KY」ではありません。人の評価や細かいことは、できるだけ気にしないようにしようと努力しているというほうが合っています。

ところでそんな「KY」について興味深い記事を見つけたので紹介したいと思います。9月13日、東京新聞の『6Kライフのススメ』という渥美由喜(あつみなおき)さんが書いたコラムです。6Kとは「会社」「子育て」「家事」「介護」「看護」「子ども会」のことです。

KYが社会を良くする|突破力、突飛力、突風力

私は「KY」(空気を読まない)だと自覚している。実は自分も、という知人も多い。それぞれ個性は異なるものの、KYの人たちに共通するのは「突破力」だ。

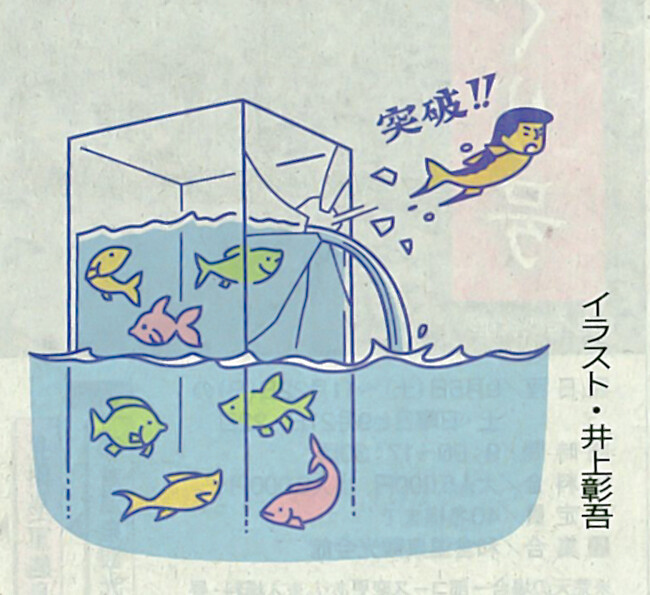

水槽の真ん中に透明なアクリル板を挿入すると、板に何度もぶつかった魚は、板の手前で転回することを学習する。その後、板を取り除いても、板がある時のように狭い範囲で泳ぎ続け、決して板で遮られていた向こう側に行こうとはしない。

しかし、板があったことを知らない魚を一匹入れると、その魚が見えない壁を突破し、続いて皆、水槽を泳ぎ始める。KY魚は板が目に入らず、ぶつかっても学習しない。これを私は「突破力」と呼んでいる。

日本の社会や職場には、アクリル板があちこちにある。一方で、社会環境は大きく変わっている。板がなくなっていることに気づかず、狭い範囲で周回している魚の群れにKY魚が交ざると、必ず壁を突破できるはずだ。もちろん、一人の突破力なんてたかが知れている。仮に突破できなかったとしても、KYには、突飛力、突風力、とぼけた存在としての意義はある。

世間の常識に縛られない突飛なアイデアこそがイノベーション(技術革新)の源泉だ。また、無風のところに突風を巻き起こすことで、砂の下に隠された真実があらわになる。誰にも気兼ねせずに、おかしいことを「おかしい」と主張できる「KY力」は、不祥事を予防するうえで重要な役割を果たす。炭鉱には、有毒ガスの危険察知のため、カナリアを連れていった。コンプライアンスを重視する職場にとって、KYは不可欠なカナリアだ。

KYだと、あまりめげない。私は大学入学時に一年浪人、卒業時に一年留年したが、「浪漫がある人は浪人する」「一留は一流の証し」とうそぶいて、同じ環境の友人から「脳天気なおまえと話すと、なんだか元気になるよ」と言われた。個性を生かすことができれば、社会はもっと楽しく、良くなるはずだ。(ダイバーシティ・コンサルタント)